“彩云英才薈”燃情春城:敦煌學大家趙聲良攜敦煌千年智慧,多維賦能云南文旅高質量發展

(通訊員:徐龍云、李萍、楊成林)秋高氣爽,丹桂飄香。9月27日上午,昆明市翠湖之畔的震莊賓館內嘉賓云集、思想激蕩,“彩云英才薈——敦煌經驗賦能云南文旅高質量發展”高層次人才服務與交流活動正隆重舉行。作為云南省人力資源和社會保障廳開展的“云南人才服務月”重要活動之一,旨在搭建高層次人才服務與交流平臺,以敦煌文化保護與發展的成功經驗為鏡鑒,為云南文旅產業高質量發展注入新動能。

千年敦煌智慧亮相春城

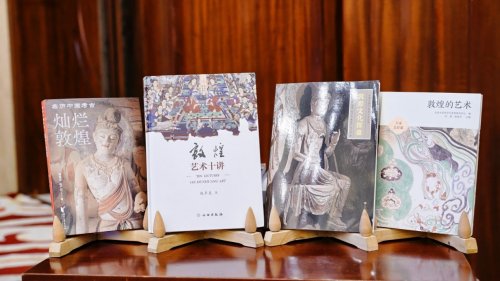

國際知名敦煌學大家、敦煌研究院學術委員會主任、敦煌研究院第五任院長趙聲良教授的到來引來掌聲雷動。趙聲良教授深耕敦煌文化研究數十載,長期以來專注于敦煌藝術和中國美術史研究,在國內外學術期刊發表論文百余篇,出版《敦煌壁畫風景研究》《敦煌石窟藝術簡史》《飛天藝術》《敦煌山水畫史》等著作二十余部,其學術成果為全球敦煌學研究提供了重要支撐。

當天,趙聲良教授以《敦煌經驗如何賦能云南文旅》為題,帶來了一場兼具學術深度與實踐指導意義的分享。趙聲良教授是云南昭通人,此次回到家鄉,用他溫和的、帶著濃濃鄉音的語調,將千年敦煌的文化魅力與發展智慧娓娓道來。

“敦煌石窟作為世界文化遺產,不僅是藝術的寶庫,更是東西方文化交流的見證。”趙聲良教授通過PPT展示了敦煌石窟的珍貴圖片——斑駁的壁畫上,飛天靈動的身姿、佛像莊嚴的面容、市井生活的生動場景躍然眼前,讓在場嘉賓仿佛穿越時空,置身于這座千年藝術殿堂。

說到敦煌文化特性,趙聲良教授重點強調了其“創新性”。“敦煌的石窟藝術最初從印度傳入,但中國的藝術家并未照搬,而是融入了中國傳統的建筑風格、繪畫技法和文化內涵,最終形成了獨具特色的敦煌藝術。”

他以敦煌壁畫中的山水畫為例,分享了古代藝術家如何將中原山水畫的“寫意”與西域風情的“寫實”相結合,創造出兼具意境與細節的藝術作品。這種在吸收外來文化基礎上進行創新的精神,正是敦煌文化能夠歷經千年而不衰的關鍵所在。

談及敦煌研究院對敦煌文化的保護與研究實踐,趙聲良教授的話語中滿是自豪。“敦煌研究院成立于1944年,經過近80年的發展,我們在文物保護、學術研究、文化推廣等方面取得了一系列成果。”

他詳細介紹了研究院的科技保護手段:通過安裝溫濕度監測設備,實時掌控洞窟內環境,防止壁畫因環境變化而受損;運用數字化技術,對洞窟內的壁畫、彩塑進行高精度掃描,建立數字檔案,既實現了文化遺產的永久保存,又能讓更多人通過線上平臺欣賞敦煌藝術。

“截至目前,我們已經完成了300多個洞窟的數字化采集工作,未來還將繼續推進這一重要意義的工程。”

在精彩的分享中,趙聲良教授聚焦“敦煌經驗如何賦能云南文旅”提出了自己的見解。他說,云南與敦煌雖地理相隔遙遠,但同為文化資源富集之地——云南擁有多樣的民族文化、壯麗的自然景觀、豐富的歷史遺跡,這與敦煌的文化特質有著異曲同工之妙。“敦煌在文化遺產保護與旅游開發平衡、文化IP打造、數字化傳播等方面的經驗,可以為云南提供借鑒。”他舉例說,敦煌通過科學測定游客承載量,每日限流18000人,既保護了文物,又提升了游客參觀體驗;同時,借助數字化展示中心,通過電影、VR體驗等形式,讓游客在進入洞窟前就能深入了解敦煌歷史文化,這種“先了解、后參觀”的模式,極大地增強了文化傳播效果。

圓桌對話碰撞思想火花

在交流中,趙聲良教授同與會嘉賓,圍繞“敦煌經驗賦能云南文旅高質量發展”展開深度探討。受邀參與對話的四位嘉賓分別來自文化研究、文旅管理、旅游企業、項目運營等不同領域,他們從各自視角出發,與趙聲良教授互動,碰撞出精彩的思想火花。

西南林業大學教授、云南省民俗學會會長、云南省非遺保護專家委員會副主任木基元以“云南與敦煌的歷史文化關聯”為切入點,講述了一段跨越百年的文化情緣。“清末的袁嘉谷先生,最早關注敦煌文物的保護;民國時期的姜亮夫先生,更是為敦煌學研究做出了卓越貢獻——1935年,他在法國巴黎留學期間發現了多卷敦煌經卷,他將其中6卷帶回國內,后來由云南人民出版社出版,為中國敦煌學研究奠定了重要基礎;而今天在場的趙聲良教授,作為云南籍的全國著名學者,更是接過了他們的接力棒,成為敦煌學研究的領軍人物。”

木基元求教趙聲良教授:“您認為云南學者在敦煌保護和文化傳承中的貢獻,對今天的云南人才服務和文化建設有何啟示?”

“敦煌研究院80余年的發展歷史表明,人才是最重要的。”趙聲良說,“袁嘉谷、姜亮夫先生的故事,一直激勵著我。他們身上那種‘以文化為己任’的胸懷和志氣,也正是今天云南人才建設和人才服務最需要傳承的精神。現在,云南正大力發展文旅產業,更需要有一批熱愛文化、深耕領域的人才,承擔起保護和傳承本土文化的使命。”

盤龍區文化和旅游局局長鄧璐聚焦于本土文化遺產的開發與保護。“昆明金殿是國內現存最大的青銅鑄殿,是盤龍區為數不多的國家級文物保護單位。”鄧璐局長說,目前金殿在文化IP打造和游客體驗正在提升,“我們想知道,從您的世界級眼光來看,昆明金殿是否有可能打造成一個獨具影響力的文化IP?”

趙聲良教授認真思考后,給出了建議。“金殿的價值不僅是‘最大青銅鑄殿’這一個標簽。”他強調,“建議繼續深入挖掘其歷史內涵——吳三桂與金殿的關聯、清代青銅鑄造技術的發展、金殿在云南歷史中的地位,深入研究。把‘故事’講透,就能讓游客產生深刻共鳴。”

攜程云南公司副總經理楊薇璐從旅游企業的角度出發,分享了自己的實踐經驗與困惑。“攜程曾與故宮、云南省博物館等合作開發文博旅游產品,發現文化與市場的結合是一大難點。”她結合自己參觀敦煌的經歷問:“敦煌在旅游開發和文化保護之間取得了很好的平衡,云南有很多小眾的文化遺產地,如何讓它們既‘活下去’又‘火起來’?”

“文化保護與旅游開發不是對立的,是相輔相成的。”對于小眾文化遺產地的發展,趙聲良教授建議走“差異化”路線,突出其獨特性。比如云南的一些少數民族古村落,不必追求“網紅化”,而是著力打造“深度文化體驗”產品,讓游客參與到民族手工藝制作、傳統節慶活動中,感受原汁原味的文化。同時,通過線上平臺進行精準傳播,吸引對小眾文化感興趣的游客。

“我們在運營海晏村文旅項目時發現,很多游客只是‘走馬觀花’,很難與文化產生深度鏈接。”昆明網紅村“海晏村”運營負責人向趙聲良教授請教:“敦煌的游客復游率如何?有哪些方法可以讓游客與文化遺產建立更深的情感鏈接?”

“敦煌的復游率一直很高,很多游客會來兩三次甚至更多。”趙聲良教授笑著說,“其中一個重要原因是敦煌有735個洞窟,游客時間有限,只能游覽一部分,每次來都能看到新的內容,自然愿意再來。”

對于情感鏈接的建立,他強調了“體驗感”和“講解服務”的重要性:“我們的講解員都經過專業培訓,不僅能講解壁畫內容,還能生動分享背后的歷史故事和文化內涵。游客聽懂了‘故事’,真正理解文化,進而產生情感共鳴。”他建議:“云南的文旅項目可以繼續多設計沉浸式體驗活動,比如在海晏村開展‘古漁村生活體驗日’,讓游客住農家屋、吃農家飯、學捕魚技巧,通過親身經歷感受文化魅力。”

一位從事茶文化研究的觀眾求教:“敦煌文獻中是否有關于茶文化的內容?這對云南的茶文化研究有何幫助?”

趙聲良教授說:“敦煌文獻中確實有不少關于茶文化的記載,其中最著名的是唐代的《茶酒論》。這篇文書以對話的形式,講述了茶與酒的特點和價值,生動反映了唐代的飲茶習俗。”

他進一步解釋,云南是普洱茶的故鄉,茶文化歷史悠久。敦煌文獻中的這些內容,可以為云南茶文化研究提供歷史依據——比如《茶酒論》中提到的飲茶方式,是否與云南少數民族的飲茶習俗有淵源?唐代的茶葉貿易路線,是否與云南的茶馬古道有關?這些都值得深入研究向。希望云南的茶文化研究者能關注敦煌文獻,從中汲取新的研究思路。

敦煌文化熱潮席卷春城

作為“彩云英才薈”高層次人才服務與交流平臺的重磅策劃,趙聲良教授此次春城之行并非止步于震莊賓館的主會場活動。

當天下午,“彩云英才薈”之“長水教育集團專場”,趙聲良教授在云南省人才服務中心負責人的陪同下,來到呈貢長水實驗中學,以《敦煌美育:來自世界最大藝術寶庫的審美情趣與文明密碼》為題,為廣大師生和慕名而來的觀眾帶來了一場別開生面的美育盛宴課,受到了現場觀眾的熱情歡迎。當趙聲良教授走進會場時,全場立即響起雷鳴般的掌聲,用最熱烈的方式歡迎這位敦煌學大家的到來。最終,活動比預定時長整整延長了一個小時。

9月29日上午,“彩云英才薈”“走進新浪云南”活動,趙聲良教授與新浪云南、華僑城云南團隊的有關人員展開“面對面”高端交流,黨建與業務的深度融合、就華僑城的發展把脈問診,共同探討數字化時代傳統文化傳播等話題新路徑。

在國慶與中秋雙節來臨前夕、“云南人才服務月”活動深入推進的關鍵節點,三場主題鮮明、形式多樣的后續活動先后舉辦,將敦煌文化的魅力從學術交流場域延伸至校園課堂與企業平臺,引發了廣泛的社會關注與熱烈反響,不僅為云南帶來了敦煌文化的寶貴經驗,更搭建了高層次人才交流的橋梁,為云南高層次人才服務系列活動、助力云南產業發展再添濃墨重彩的一筆。

據了解,此次活動由云南省人力資源和社會保障廳主辦,云南省人才服務中心、盤龍區委宣傳部、新浪書院聯合承辦,五華區委人才工作領導小組辦公室、盤龍區人力資源和社會保障局、盤龍區文化和旅游局、盤龍區博物館、昆明文創協盤龍樓宇文化科技分會協辦,云南省人社廳、文旅廳、財政廳、云南省博物館、云南省文物考古研究所、昆明市博物館、云南高校、云南出版集團、云南教育等新聞出版媒體的期刊主編、云南省旅游業協會、文旅企業、云南港榮公司、云南夢梓文化公司等行業協會、企業代表負責人和“興滇英才”(文體人才)代表200余人參加活動(徐龍云、李萍、楊成林、文/圖)。