治頑疾 著奇書 建基地—鄧一齊以創新實踐為中醫藥增光添彩

金風送爽,丹桂飄香,中華大地迎來新中國成立76周年華誕。當五星紅旗在大江南北迎風招展,我們禮贊祖國各條戰線輝煌成就、展望民族復興未來的同時,更需要回望中華五千年文明的深厚根脈。進入新時代,闊步新征程,有一群肩負千年使命、手握濟世薪火,傳承古老智慧的中醫藥傳承人,以仁心仁術為筆,以本草銀針為墨,濃墨重彩描繪民族偉大復興的宏偉畫卷,書寫著厚重而溫暖的時代獻禮。

江西東鄉鄧一齊就是其中的佼佼者。從研發 “健骨散” 為骨科頑疾患者開辟非手術治療新路徑,到耗時二十余載創制 “愈癌散” 為晚期癌癥患者點亮生命曙光;從編著奇書《嵇康養生論詮釋及拾遺》構建 “動態平衡養生觀”,到斥資建成中醫傳統教育基地推廣 “治未病” 理念,他用一項項扎實的成果,回應著現代醫學的難題,也讓千年中醫古老智慧在新時代煥發新生。讓我們共同走進醫學界的時代楷模,著名榮譽醫學專家、江西東鄉中醫學領軍人——鄧一齊。

鄧一齊,1954年生于江西撫州,幼承家學,深鉻中醫典籍,青年時期接受系統現代醫學教育,成為中西醫結合領域的實踐者。五十余載行醫路,他始終恪守“不為良相,便為良醫”之古訓,以扎實的中西醫基本理論為指導,堅守臨床一線,用中西醫兩套本領治療大眾疑難重癥,以大膽實踐不斷創新的姿態在臨床醫學中解決了中醫藥消除骨質增生,腫瘤細胞凋萎清除的難題。建立了具有傳承性、創新性,奇效性的治療特色。作為東鄉區首屆首席名老中醫、中西醫結合副主任醫師,他不僅在臨床上治愈無數疑難重癥,而且“治未病”的理念也有其獨到見解,《嵇康養生論詮釋及拾遺》一書,盡現了他的智慧傳奇。

傳奇1:堅守中醫,創新思辨

在鄧一齊的學術理念中,中醫不僅僅是一門醫學,更是一套蘊含著深厚哲學思想和智慧的完整理論體系。他堅信,中醫的思辨模式獨樹一幟,屬于對稱邏輯范疇,其科學性歷經千年的臨床實踐檢驗,不容置疑,值得我們用心去傳承和發展。

談及中醫與西醫的關系,鄧一齊有著自己獨到的見解。他認為,中醫和西醫是兩種截然不同的醫學體系,它們在理論基礎、研究方法、治療手段以及評價標準等方面都存在著顯著的差異。這種差異并非是對立和沖突的根源,而是為醫學的發展提供了多元的視角和思路。因此,他主張中醫和西醫應該沿著各自的道路,并行不悖地發展,相互學習,相互補充。鄧一齊強調,一個優秀的中國醫生,應該具備掌握中、西醫兩套本領的能力。在面對患者時,能夠根據具體的病情和患者的差異,靈活選用中醫或西醫最適宜的治療方法。同樣,患者也應該有選擇接受中西醫兩種治療方法的權利,以獲得最佳的治療效果。

正是因此,他堅守中醫50多年,取得了學術突破。 身處基層,他涉獵全科醫療。以臨床醫療,臨床觀察研究為切入點,在多個醫學領域取得了令人矚目的成就,尤其是在骨骼病、治未病、惡性腫瘤治療中,展現出了卓越的醫術和創新精神。

傳奇2:“健骨散”挑戰骨科手術

2018年元月鄧一齊遇到一位75歲的患者,因左膝關節嚴重腫脹,功能障礙,膝關節內的骨質損害嚴重,在上海某知名醫院擬做關節置換術。術前發現患者有心臟病,醫生評估后認為不宜手術,囑其出院,尋找其他方法治療。回家后,臥床三年,四處就醫,效果不好,逐漸消瘦,小腿肌肉萎縮,病轉危重。后來聽聞鄧一齊醫生在這方面有長處,遂前來求治。 經過服“健骨散”及其他湯劑,3個月后患者飲食增進,體重增加,心臟病也漸趨穩定,關節腫脹消退,蔞縮的肌肉也較前變大,還可以下床步行6公里。這位病人免除了手術,獲得了痊愈。“健骨散”不但對膝關節病變有效,臨床上還治愈了大量的腰椎間盤突出癥,頸椎病,類風濕關節炎,強直性脊柱炎,廢用性萎縮,中風后遺癥。大多數醫生認為增生的骨質,損壞的關節是不可能用非手術方法而治愈的。鄧一齊醫生的解釋是:中藥可能是通過補氣血,調陰陽,助活血、舒經絡、壯筋骨,營養了神經肌肉骨骼等組織,抑或是激活了體內的破骨細胞,由后者發揮作用而使增生的骨質得以平復。他坦言這只是推理,有待后人去實驗證實。(附患者照片)

傳奇3:“愈癌散”戳破“中醫藥不能治癌”的謊言

在腫瘤治療領域,鄧一齊歷時二十余載,經歷了 “不敢治”“被迫治”“不拒治” 三個階段。最初,對于治療癌癥,鄧一齊不敢接受:一是認為自己水平有限,二是癌癥確實難治。因此,他無心去挑戰這個難題。遇到此類病人,只是開些杜冷丁止止痛,減輕患者痛苦;或對不能進食的病人輸點液,補充些營養支持,延長一點患者的生命。

二十多年前,他遇到一位晚期肝癌病人。大醫院拒絕治療,并告知親屬 “一般生存期難超 3 個月”。此病人回家后,決意要鄧一齊醫生治療,當時鄧醫生不敢接治。患者便主動提出,愿把自己作為試驗治療對象,并讓 5 個兒子簽字,寫明 “出現任何意外,不找醫生麻煩”。這種以生命相托、飽含無限信任的舉動,深深感動了鄧醫生,于是他決心試一試。

他從古書堆里尋找方藥,經過篩選、查證、調配,試探性為患者治療并觀察了 4 個月,患者病情得到穩定并好轉。后因患者經濟困難,不得不停止治療。又過了 9 個月,患者突然去世。雖然最終未能得到痊愈的結果,但這次試驗治療卻給鄧一齊醫生留下了難得的喜悅,也讓他看到了癌癥可治的曙光。實踐中他發現:患者服藥期間,腫瘤包塊能得到控制;停藥數天后,包塊就會增大;繼續服藥,包塊又能縮小。這一現象確鑿證明,中醫藥對癌組織有明顯的抑制作用。自此之后,但凡有求治的晚期癌癥患者,他皆來者不拒。

經過二十多年對百余例晚期癌癥患者的治療,他不斷修正處方,將一些副作用大的藥物棄除,或尋找合適的替代品。最終,這款散劑形成了 “抗癌作用明顯、基本無明顯毒副作用、病人樂意接受” 的特點,被命名為 “愈癌散”。由于患者接受治療的時間長短不一, 短則十幾天,長則四百多天,但凡經過連續 3 個月治療的癌癥患者,治愈率可達 40% 左右。

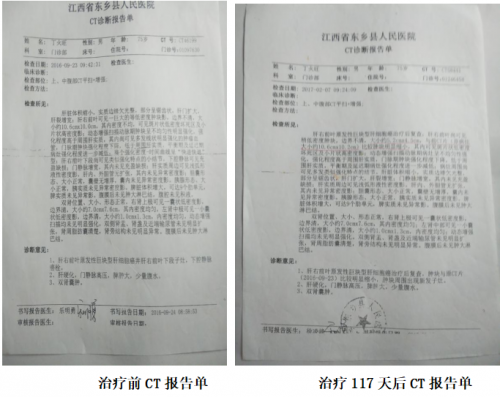

有一例患者,同時患有肝癌、肝硬化、下腔靜脈癌栓,服藥 117 天后,下腔靜脈癌栓消失,肝臟包塊由 10.6×10.2cm 縮小至 10.2×4.5cm(附治療前后 CT 報告單)。還有一例淋巴肉瘤患者,曾接受手術切除,不久后復發,隨后采用 7 次化療、2 次靶向聯合免疫治療,但腫塊不但沒有縮小,左大腿的包塊反而逐漸增大到兒頭大小,還出現了縱隔轉移灶。患者回家后,經服用 “愈癌散” 等藥物治療 150 天,體表包塊全部消失;此后三年,一直在外務工,生活、勞動均無阻礙。

2012 年 12 月,有一位患者在體檢中發現早期肝癌,曾到上海某知名醫院接受瘤體切除術。3 個月后復查,肝臟又出現新腫塊,上海醫院認為不宜再手術,勸其回家治療。患者回來后,到省城某醫院住院 39 天,期間從未睡過一次安穩覺,體重下降 21 公斤,全身黃染,食欲減退,極度消瘦。院方見狀,勸其出院。出院后,患者來到鄧一齊診所服藥 400 余劑,黃疸逐漸消退,體重慢慢增加;半年后經 B 超復查,腫塊已消失。如今 13 年過去,這位患者的工作、生活一切正常。這一突破性成果,為中醫藥攻克惡性腫瘤提供了實證案例,也戳破了“中醫藥不能治癌”的謊言。

傳奇4:從典籍詮釋到現代轉化

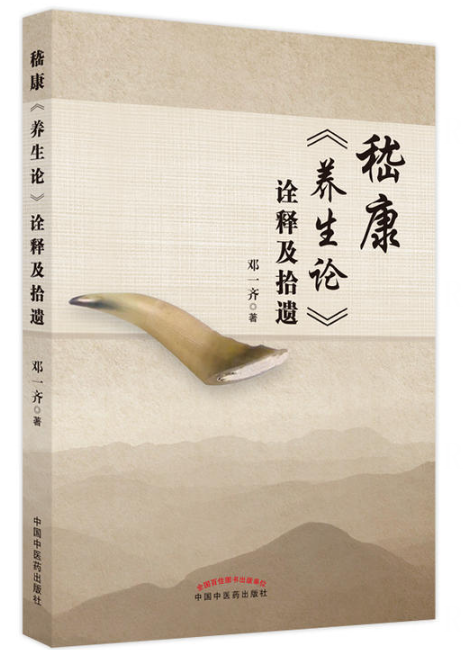

鄧一齊深諳“傳承不泥古,創新不離宗”之理,其著作《嵇康養生論詮釋及拾遺》被專家認為是中醫奇書。該書將魏晉時期著名文學家,養生家嵇康的《養生論》進行了系統的整理和詮釋,既發揚了古代養生智慧,又結合現代醫學理論,將現代養生保健知識充實其中。起到了中西醫在養生保健整域的結合,體現了“古為今用,洋為中用”。書中對養生保健首次定義,拓展了養生保健的視野,提出諸多養生保健措施,有利于提高養生保健水平,有助于提升國民人均壽命。

該書由中國中醫藥出版社出版后,全國公開銷售。許多中醫大學的圖書館都列為藏本,還遠銷到臺灣。全國老年大學協會將此書評為“優秀出版教材”。世界中醫藥聯會的單寶枝博士盛贊其為“增壽添福的書,為社會健康助力的書,有助于人類盡早享盡天年的書。”

傳奇5:祟尚力推“治未病”

古圣先賢提出 “上工治未病”,并把治未病的內容概括為 “未病先防,既病防變,瘥后防復” 三個方面。年輕時的鄧一齊對此不甚理解,只注重學習治病的技術和手術操作,只知道以多救治一些病人為樂事,對于預防疾病,只認為是專業防疫人員的事情。可是經過幾十年的臨床實踐,他才發現有治不完的疾病,有許多治不愈的疾病;有許多不該發生的疾病而發生了,有許多不該死亡的病人死亡了。幾十年下來,直到化甲之年,他才真真切切感悟到治未病之重要,治未病之人醫德最高尚。因此,他深思熟慮后果斷提出:養生保健是預防和減少疾病發生、降低病死率、促進人類健康、延長人們壽命最有效、最廉價的路徑。在這種思想驅使下,他奮筆疾書,理論聯系實際,歷時五年多,終使《嵇康養生論詮釋及拾遺》問世。

為了實現治未病理念,他在老家圩上橋鎮東崗蛇山斥資百萬元建成梔子園中醫傳統教育基地,開設 “中醫治未病研究室”,自創 “長壽耳功” 健身功法。此功法依據中醫整體觀念、經絡穴位、氣功理論,結合現代全息論、催眠術,通過推、按、拉、摩等手法,對耳朵的各個部位進行按摩,結合呼吸和意念活動,以局部影射全身,達到平衡陰陽、行氣活血、健身強體、防治疾病、延年益壽的功效。他還攜夫人一道提出建設 “長壽東鄉” 的倡議,并通過社區、老年大學、老年協會等平臺,宣講治未病理念,傳播養生保健知識,盡其力為 “治未病”“長壽東鄉” 建設落地生根。

榮耀加身,中醫精神永流傳

鄧一齊在中醫領域的卓越貢獻,不僅體現在他精湛的醫術和豐碩的科研成果上,更在榮譽的殿堂中收獲了無數的肯定與贊譽,見證了他為中醫事業所付出的辛勤努力與無私奉獻。

1990 年、1997 年,他擔任東鄉縣第七屆、第八屆黨代表;1989 年 7 月,他被撫州地委授予 “優秀共產黨員” 稱號;同年 12 月,他被江西省衛生廳評為 “江西省模范衛生工作者”;1990 年 3 月,又被評為江西省 “基層模范衛生工作者”。這些榮譽是他在基層衛生工作崗位上辛勤耕耘的最好證明,他用自己的實際行動詮釋了什么是敬業精神和職業操守。2007 年 9 月,他被世界醫藥衛生理事會聘任為榮譽醫學專家;2023 年 7 月,他被區老年大學評為 “優秀共產黨員”;2023 年 9 月,他在第 23 屆世紀大采風盛典中被評為 “2023 年度大健康領域品牌人物”;2023 年 12 月,他被區衛健委評為東鄉首屆縣級名老中醫(位列榜首),并被聘為東鄉中醫師承指導老師。這不僅是對他個人醫術的高度評價,也意味著他肩負起了傳承中醫技藝、培養中醫人才的重任。

鄧一齊醫生堅守中醫,用五十余載的行醫詮釋了中醫的博大精深和無窮魅力。從幼承家學的懵懂少年,到中西融合的醫學先鋒;從臨床一線的辛勤耕耘,到學術領域的深入探索;從基層衛生院的默默奉獻,到行業引領的中流砥柱,他的每一步都走得堅實而有力。他對中醫傳承與創新的貢獻,猶如大江大海里的一座燈塔,照亮了并將永遠照亮未來更多醉心中醫者的前行航向。(文/中新社劉艷梅)