標桿100丨黑龍江建筑職業技術學院:東北智能建筑人才培養,助力區域產業“換道超車”

【編者按】為助力教育強國建設,構建行業多方共贏的生態合作體系,由中望軟件牽頭與工業技術軟件化產業聯盟、廣東省工業軟件創新中心、工業產品設計與仿真軟件創新聯盟等單位,聯合推出“標桿100”案例采集欄目,邀請100位教育行業標桿先行者,分享在培養國家戰略人才過程中的實踐和經驗。本期走進黑龍江建筑職業技術學院,以下根據副院長湯延慶的教育實踐經驗整理。

黑龍江建筑職業技術學院始建于1948年創辦的哈爾濱技術專門學校,是我黨在東北地區創辦最早的一所技術專門學校。1998年成為全國首批、黑龍江省第一所獨立建制的全日制公辦高職院校,是首批28所國家示范性高職院校、教育部優質專科高等職業院校、中國特色高水平專業群A檔建設單位。學院始終立足建筑特色、寒區特色,主動對接國家戰略和我省“4567”產業體系,不斷在辦學體制機制、教育教學理念、人才培養模式等方面探索創新、銳意改革,打造產業優勢明顯、寒區特色鮮明的城市更新、智能建造等8個重點專業集群,形成了44個專業協調動態發展的專業結構布局,為龍江和建設行業輸送13萬余名棟梁之才,為我國職業教育發展注入“龍建院方案”。

頂層戰略對接國家需求與產業升級

作為東北地區唯一一所建筑類高職院校,黑龍江建筑職業技術學院始終以建筑特色+寒區特色為雙輪驅動,服務國家城市更新戰略與區域產業升級需求。面對建筑業從增量擴張向存量提質轉型的關鍵期,學院率先重構智能建造、城市更新、綠色建筑等專業群,構建"崗課賽證"融通的模塊化課程體系,致力于成為區域建筑產業轉型升級的技術技能人才孵化器。

"我們必須讓人才培養跑在產業變革前面。"黑龍江建筑職業技術學院副院長湯延慶坦言,"東北嚴寒地區對建筑節能、智慧運維的技術要求更高,國產工具的本土化適配一直是塊短板。"

產教融合作為職業教育高質量發展的必然路徑,在深度融合過程中面臨很多挑戰。人才培養供給側與需求側之間“錯位”,建筑業智能化轉型快,職業能力培養與企業需求適配度有差距;產業生態受限,智能建造、裝配式建筑等普及化率不高,高端實習場景略顯不足。

"破解這些痛點,關鍵在于找到一個能同時打通技術、教育與產業的紐帶。"湯延慶指出。

國產工軟賦能東北老工業基地產業振興

學院經過多方考量,與中望軟件戰略合作,以“崗課賽證融通”及"現場工程師培養"為支點,撬動教育鏈、技術鏈、產業鏈三鏈融合。

"選擇中望不僅是技術安全考量,更是看中其'教學-研發-應用'的生態協同能力。"湯延慶副院長指出,"例如中望3D EDUBIM識圖軟件的二三維聯動功能,讓梁柱節點鋼筋排布教學效率提升了60%,這是傳統二維教學無法實現的。”

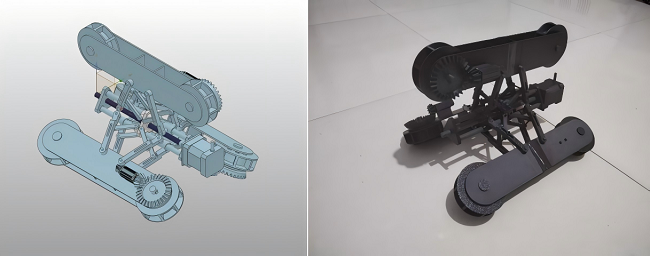

學生作品案例展示

學院將職業技能等級證書認證深度嵌入專業建設,將“1+X”證書(如智能建造設計、建筑信息模型BIM)的技能圖譜拆解為“模塊化能力單元”,反向重構課程體系,突破了傳統職業教育與行業需求的脫節。此外,以能力為本位、以需求為導向,架構專業核心課程的教學內容、實踐項目,考核標準直接對標職業技能等級認證的知識點和技能點要求,實現了“書證融通”卓有成效的落地實踐。

在培養"工匠精神+數字素養"的現場工程師方面,學院創新實踐"招生招工一體、雙導師制"模式;企業深度參與培養全過程,構建"基礎工匠精神啟蒙-核心數字技術植入-真實項目驅動"三級課程體系,通過虛擬仿真實訓與企業真實項目深度融合,達成現場工程師培養成效。

現場工程師培訓場景

經過多方共同努力,最終實現教育提質與產業賦能雙突破:

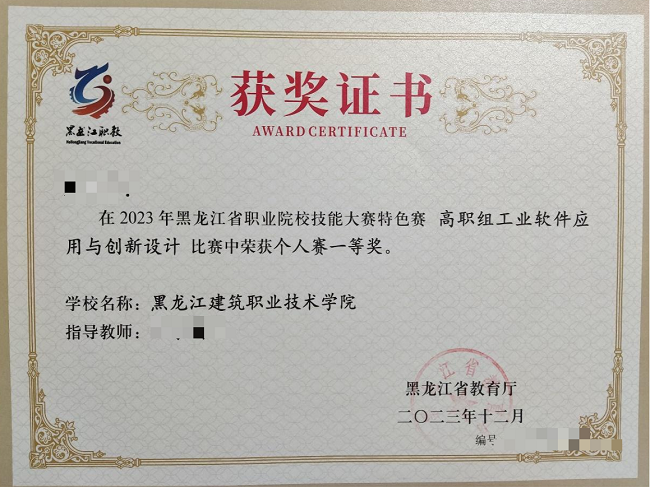

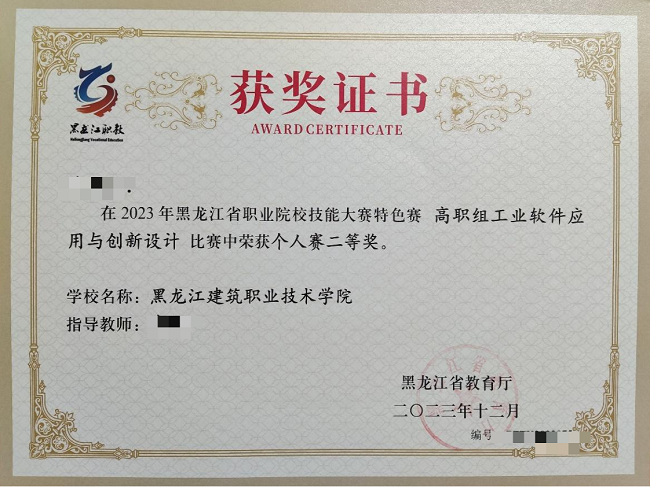

●教學提質:建筑識圖課程應用中望軟件體系后,學生國賽獲獎6項,學院建筑類、裝備制造類1+X證書通過率突破80%,高于行業均值;

●產業賦能:為當地企業輸送復合型現場工程師,企業認可度高,推動區域智能建造產業集群發展;

●范式突破:實現"學歷證書+職業技能等級認證"雙證貫通,構建"教育-產業"人才供給閉環。

學生參加全國競賽獲獎展示

產學研生態鍛造新質生產力引擎

在產學研生態融合發展中,學院聯合行業協會、企業構建“技術供給—標準制定—人才輸送—政策保障”的完整閉環,實現教育端與產業端的“雙向奔赴”。

依據行業技術白皮書,及時調整專業方向,發布《建筑數字化崗位能力圖譜》,明確院校培養與企業需求的匹配度差距,推動動態優化課程體系;

中望與學院聯合開發微專業、微課程,選派企業工程師駐校組建"雙導師"團隊,開展授課、活頁教材與實訓項目庫建設;中望開放生態企業實習崗位,直通高質量就業;

三方聯合申報"建筑工業軟件卡脖子攻關"等課題,共建智能建造中試基地,將研發成果轉化為教學案例。

"教育的終極目標是服務產業,而產業的振興需要教育的支撐。"湯延慶展望,"通過與中望的深度合作,我們將持續探索出一條'教育賦能產業、產業反哺教育'的可持續發展路徑,為東北老工業基地振興提供了鮮活樣本。"

關于中望軟件

廣州中望龍騰軟件股份有限公司,國內首家A股上市的CAx解決方案商,擁有7大全球研發中心,深耕教育領域16年,為超4000所院校及8.5萬所K12機構提供專業人才培養支持。

關于工業技術軟件化產業聯盟

工業技術軟件化產業聯盟2017 年于北京成立,接受工業和信息化部業務指導,掛靠單位是工業和信息化部電子第五研究所。秘書處設在電子五所,自成立以來,積極發揮行業紐帶作用,持續開展產業研究、公共服務、生態培育等多項工作,有力地促進了我國工業軟件產業生態發展。

關于廣東省工業軟件創新中心

聯合工業和信息化部電子第五研究所等11 家主要成員單位共同組建,中心于 2022 年獲廣東省工業和信息化廳批復籌建,聚焦研發設計類工業軟件“卡脖子”技術攻關與生態建設,推動國產替代。

關于工業產品設計與仿真軟件創新聯盟

由工軟數創牽頭組建,院士領銜專家團隊,匯聚近百家單位構建全鏈條創新體系,主攻設計與仿真軟件核心技術研發及產業化。